Hay un tipo de melancolía

Hay un tipo de melancolía contemporánea que no se reduce a su explicación clínica (si acaso el termino tuviese alguna pertinencia en las ciencias de la salud mental hoy). La actual no es la única época en la que Saturno domina las esferas. Están ahí los registros del pavor apocalíptico de los padres del desierto y su lucha contra el demonio meridiano en tiempos de una creciente crisis política del Imperio romano (que, de hecho, terminará resquebrajado, herido mortal y definitivamente), la astenia cenobita no era sólo ejercicio fantástico, era el pulso político de su generación. Algo semejante sucedió en el Renacimiento, verdadera era del Sol niger, los furores atrabiliarios hincharon los flujos culturales por doquier en formas diversas. De las artes a las ciencias, en todo el plexo, se dejaba sentir una sofocante presión atmosférica que enfermaba la sangre y el pneuma. Todo esto en coordinación con la pérdida del sentido de comunidad (la vieja communitas feudal había colapsado), era un tiempo de ausencia y de apuestas culturales inéditas que se dieron ante la exhibición de una pujante anomia en el orden de las representaciones (Europa dividida, la Tierra ignota y el universo infinito). Una vez más, los registros están ahí, la melancolía fue la veladora de la naturaleza humana. La tercer escena la remito a la Europa de entreguerras en el siglo pasado, no dramatizaré aquello que no requiere más que la simple referencia: la crisis dejada por la Gran Guerra, la gestión de totalitarismos, el colapso de la economía global y la oclusión de la esperanza ante la gestación de una nueva guerra. Los registros de esa generación constituyen genuinas escrituras del desastre. Los tonos dominantes melancólicos pusieron de moda el existencialismo y las literaturas del absurdo, lo cual no quiere decir que “toda” subjetividad viviese al borde del suicidio, sólo que circulaba una atmósfera propicia a la afectación de las sensibilidades interpeladas. Insisto, no apunto a un fenómeno clínico, sino a uno político.

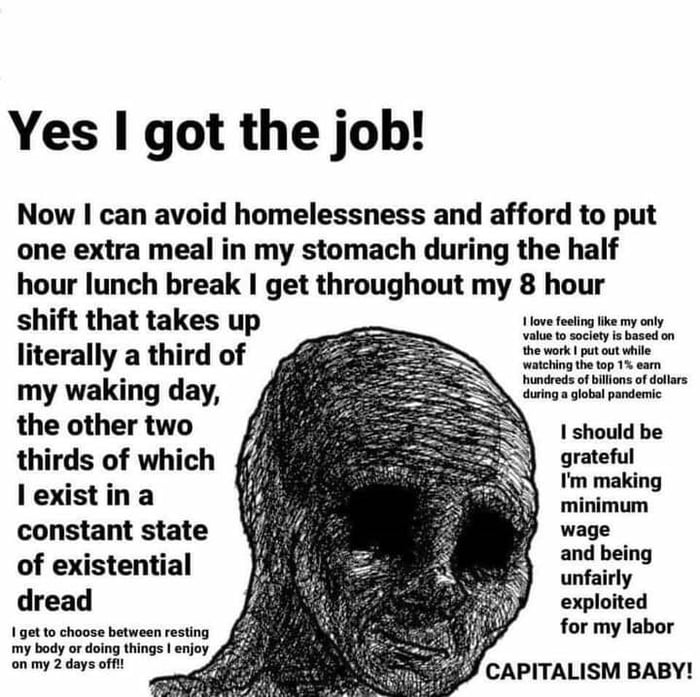

Mi interpretación, pero no sólo la mía, es que vivimos, igualmente, un tiempo de crisis profunda en múltiples niveles, y ahora agravados por la pandemia global y sus efectos, que no se sufren, por cierto, de la misma manera en los países del G7 que las regiones llamadas eufemísticamente “en vías de desarrollo”. Los flujos migratorios que bosquejan escenas apocalípticas, las violencias a flor de asfalto, las economías en picada, la contracción de las ofertas laborales, las facturas cobradas por los cambios climáticos, la expansión de estilos populistas en los gobiernos de izquierda y de derecha, el filisteísmo galopante de las industrias del entretenimiento, la banalidad de las redes sociales, la creciente sensación de inutilidad que acompaña a toda acción, y un muy amplio etcétera. La distopía se ha instaurado y apenas somos conscientes de ello. Quizá porque, como Bataille afirmaba a finales de los 1930, a pesar del colapso, a pesar de la lúcida conciencia de que nada tiene sentido, algo (no “yo”) sigue su camino, lo humano. Pero esto que remitimos a “lo humano” pareciera ser ciego a la conciencia nihilista, está hecho de una materia idéntica al “cosmos”.

La

sensación de vivir en un todo ordenado depende de los artilugios que hemos

naturalizado. Somos una especie incapaz de vivir “lo real” sin la mediación de

la fantasía (Aristóteles dixit), sin la intervención de adecuadas fabulaciones

que nos ponen de nuevo en circulación entre los demás vivientes. La conciencia

nihilista rara vez nos conduce al hiato ontológico, a la fractura definitiva,

sabe pactar con los fantasmas de la fabulación y, de hecho, sabe reconocer su

talla en el brillo de esa superficie lisa que traduce lo real (insoportable) en

algo vacuo pero amable, sobre lo cual se puede hablar y escribir.

Comentarios

Publicar un comentario